novembre 2007

Archive mensuelle

lun 26 nov 2007

Ce message m’est parvenu vendredi. Comme il ne constitue pas réellement un commentaire à un de mes billets, mais qu’il lance une réflexion extrêmement intéressante et qui me tient à cœur, j’en fais plutôt un nouveau billet et je tâche d’y répondre au mieux.

« Monsieur le Recteur,

Il y a quelques jours dans les médias flamands s’ouvrait un débat sur le manque d’initiative des étudiants flamands, notamment en terme de création d’entreprises. Ce même constat peut être fait dans le monde francophone.

Un professeur émérite de la KUL (Roger Blanpain) vient de réagir aujourd’hui par la publication d’un courrier de lecteur à la rédaction du « Standaard », dont je vous livre ici la traduction:

« Le manque d’initiative chez les étudiants tient beaucoup à la nature de notre enseignement et de notre formation. Quelques 50 ans d’expérience universitaire comme enseignant m’a appris que notre enseignement est orienté vers le conformisme (le prof a raison), la prise de note, des cours bloqués par coeur et débités de la même manière à l’examen. L’enseignement et la formation est peu ou pas du tout dirigée vers la créativité, la contribution personnelle, l’esprit critique, la résolution de problème ou la réflexion transversale, comme dans les bonnes universités américaines ou anglaises. Cela demandera une révolution de changer cet enseignement répétitif. Comme doyen de la faculté de droit de la KUL, j’ai consacré à l’époque mon attention aux exercices par petits groupes, la mise en place de séminaires et l’organisation de sessions pratiques. C’était largement insuffisant, car il existait trop de cours ex-cathedra. Pour devenir prof, un nombre d’heure d’enseignement doivent être prestées. De ce fait, beaucoup d’heures de cours sont imposées. Le travail personnel et la créativité sont rarement au rendez-vous. De plus, les séminaires et les exercices sont souvent délégués à de jeunes assistants dévoués mais souvent inexpérimentés, qui ne connaitront la musique que bien plus tard.

En bref, le manque d’initiative de nos étudiants ne m’étonne pas. Nous pouvons y faire quelque chose. Diminuer drastiquement le nombre de cours académiques et beaucoup plus stimuler le travail personnel axé sur la créativité. »

Etant l’un des premiers boursiers Erasmus de la faculté de Philosophie et Lettres (section Philosophie), je ne peux que confirmer cette analyse. A l’université de Hull, où j’ai séjourné un an en 1992, je peux témoigner que plus de la moitié des cours consistaient en travaux de lecture dirigés par petits groupes, où le rôle du professeur consistait plus à animer le débat et la réflexion entre les étudiants, qui chacun à leur tour devait préparer la leçon et se soumettaient ainsi à la critique de leurs professeurs mais aussi de leurs condisciples. Chaque étudiant était placé sous la protection d’un « tuteur », qui le conseillait de plus quant à ses lectures, quant aux choix de cours à option en fonction du désir profond de l’étudiant. Le mien était le Dr T.S. Champlin, dont le moindre mérite n’était pas de diriger le comité de lecture de la prestigieuse revue Mind. J’en garde encore aujourd’hui un souvenir ébloui.

L’organisation des examens était également très différente puisqu’ils consistaient en des dissertations sur des thèmes abordés dans ces cours et qui pour éviter tout favoritisme, étaient corrigés à l’aveugle par des professeurs externes.

A l’appui encore de ce constat, j’aimerais ajouter que mes deux parents se sont rencontrés et mariés au cours de leur spécialisation médicale à l’université Johns Hopkins de Baltimore dans les années 60. Ma maman y a même exercé des responsabilités importantes au sein de la faculté et participé à des recherches déterminantes en anesthésiologie (son professeur, le docteur Safra a inventé la réanimation cardio-pulmonaire et l’aide médicalisée urgente). Tous deux partagent cette analyse et particulièrement mon père, qui était diplomé en médecine de l’ULG et qui a donc expérimenté comme moi les deux méthodes de travail.

Bien plus que le ranking de l’ULG ou son système de classement des contributions scientifiques, l’ULG devrait prioritairement s’intéresser à sa méthode de travail et d’enseignement.

Très respectueusement,

Philip Hermann

PS: Je vous félicite, par ailleurs, pour l’excellente initiative que constitue ce blog, qui démontre votre volonté de sortir du cadre académique traditionnel. Ce qui m’a incité à y poster ce message.

Cher Monsieur Hermann,

Vous ne pouvez certainement imaginer à quel point votre message me fait plaisir. Tout autant que l’intervention du Professeur Blanpain qui exprime assez exactement ce que je pense.

Nous vivons dans un système universitaire qui, il faut le reconnaître, évolue dans le sens que vous préconisez, mais encore trop lentement et très inégalement d’une faculté à l’autre.

Le mécanisme de financement public de nos universités (publiques ou non) est exclusivement basé sur le nombre d’étudiants, mais en interne, l’allocation des ressources aux facultés et départements — en particulier les ressources humaines (assistants, staff administratif et technique) — qui est largement basée sur des traditions historiques lointaines et désuètes, tient compte à la fois du nombre d’étudiants et du nombre de cours et d’heures de cours. Une vieille culture encore tenace persuade les universitaires que leur importance, leur prestige et leur valeur sont liés au nombre de cours et d’heures de cours qui leur sont confiés et ils multiplient ce nombre d’heures, si ça leur convient, par le nombre d’étudiants. Cette tradition a pour conséquence une augmentation déraisonnable du nombre de cours et des heures associées.

La réforme dite « de Bologne » a légèrement modifié les choses en remplaçant les heures de cours par des crédits transférables entre universités européennes. Mais l’effet est minime. L’importance du professeur reste trop souvent mesurable, à ses yeux, par le produit « nombre d’ECTS x nombre d’étudiants.

Bref, la conclusion que Roger Blanpain et vous-même tirez est la bonne: l’effet pervers du système universitaire actuel est la multiplication des cours et formations, moins dans l’intérêt des étudiants que dans celui de la carrière ou l’ego de leurs enseignants.

Cependant, les choses ne sont pas si simples. Cette dérive, constatée et dénoncée sans relache par mon prédécesseur qui parlait de « l’université aux 6.000 cours » (il faut toutefois noter que ce phénomène n’était pas propre à l’ULg, loin de là), a été fortement enrayée, mais par des mesures plus ou moins coercitives et basées sur une diminution uniforme des allocations de ressources: on s’est tous « serré la ceinture ». Aujourd’hui, les choses allant déjà mieux, une autre approche s’impose: celle d’un calcul plus juste, tenant mieux compte des réalités et des spécificités particulières et décourageant la multiplication des cours et l’allongement du temps de « bourrage de crâne ». On ne peut plus éviter d’affronter de face la question de la multiplication des enseignements qui permet de créer des charges sur mesure et d’assurer aux bons serviteurs de la maison un statut de professeur. Que les étudiants, dans la structure de leur cursus d’études, soient victimes de cette pléthore, n’est pas acceptable.

Si toutes les pratiques anglo-américaines ne doivent certainement pas être adoptées aveuglément, il est clair qu’un système de formation (plus encore que d’enseignement) qui fasse appel au sens de l’organisation , aux qualités d’initiative et d’autogestion des étudiants est un objectif majeur.

C’est pourquoi j’ai dit, lors de la Rentrée Académique dernière, que j’ambitionnais pour mon université d’être une institution dont on sortirait: 1) au moins bilingue, 2) doté d’un bagage de mobilité internationale mais aussi 3) formé à l’auto-apprentissage et à l’aptitude à la recherche autonome du savoir.

J’en ai déjà longuement parlé ici, il importe aujourd’hui de réexaminer la charge d’enseignement et aussi les méthodes. Si l’ex cathedra possède quelque vertu, c’est néanmoins une formule risquée, qui ne présente de qualités qu’avec les grands ténors du tableau noir. Dans ce cas-là, la transmission par le « maître » peut en effet être très marquante pour l’étudiant. Mais il n’en est pas moins vrai que la formation idéale est celle qui donne à l’étudiant les vrais outils qui l’aideront à développer ses capacités personnelles et qui lui permettront de s’épanouir par lui-même.

Ceci nous amène donc à une profonde réflexion sur les modes de formation et à une remise en question du mode d’allocation des ressources aux différents départements, voire même à une autre organisation de l’université. J’aurai l’occasion d’y revenir durant cette année académique, pendant laquelle je compte proposer les réformes correspondantes.

dim 18 nov 2007

Posté par Bernard Rentier dans

Open Access1 Commentaire

A la demande de l’Université Polytechnique de Valence (Valencia), je me suis rendu cette semaine au colloque du CALSI (Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información) sur la communication informatique. Il m’était demandé d’y faire une présentation générale sur les principes de l’Open Access et des dépôts institutionnels, ainsi que sur l’initiative EurOpenScholar.

Les nombreuses questions et le débat animé qu’a suscité cette présentation m’ont clairement indiqué combien les esprits des chercheurs eux-mêmes ne sont pas encore prêts à adopter les nouvelles normes ni, en particulier, à se laisser imposer le dépôt institutionnel obligatoire. Ce qui est surtout intéressant, c’est de voir à quel point cette résistance est liée à une méconnaissance du sujet et surtout à un ensemble de confusions, de malentendus et d’idées reçues.

Mais sans doute devons-nous balayer d’abord devant notre porte. Si tant de confusions persistent, c’est sans doute parce que nous expliquons mal. Un petit survol, de nouveau, n’est pas inutile car il n’y a guère de raison qu’on ait mieux compris ici que là-bas. Et le tempérament latin, qu’on dit rétif, est aussi largement le nôtre! Mais il est des circonstances où on doit savoir se plier à des règles, il suffit de comprendre qu’elles jouent en notre faveur, à terme.

La première confusion consiste à penser que l’OA vise à remplacer le système actuel de publication avec revue par les pairs par une sorte de communication directe de chercheur à chercheur, sans garantie de qualité. Il faut bien comprendre que l’OA vise à mettre en accès libre et en ligne les articles tout aussi bien revus par des pairs. Le reviewing process n’est nullement en cause dans l’OA.

La seconde concerne les dépôts institutionnels (Institutional Repositories) et le fait qu’on veuille les rendre obligatoires.

Et là, il faut bien expliquer. Ils ont un intérêt de deux ordres.

1. En déposant le texte complet, dans la dernière version d’auteur, le chercheur assure la disponibilité de ce qu’il a de plus important à dire, à faire savoir. Les dépôts institutionnels sont le réel moyen de faire avancer le monde de la communication du savoir, en particulier du savoir dont la transmission ne souffre pas de délai et qui intéresse un nombre immense de spécialistes. Pour qu’ils remplissent bien leur rôle, il faut que les articles qui y sont déposés disposent de la qualité qu’assure le peer reviewing. Petit à petit, on voit se développer des revues qui publient en accès complètement libre (qu’il y ait aussi une version papier ou non). Mais les éditions traditionnelles existent toujours et les chercheurs souhaitent encore y publier leurs travaux. Fort bien. Rien de plus simple donc, lorsque l’article est accepté pour publication, que de le mettre sur le dépôt et, dès que l’éditeur choisi l’autorise (de plus en plus le font après une période d’attente de 6 mois), de le rendre accessible par accès internet direct. Et pendant la période d’embargo, le texte peut être obtenu sur simple demande, exactement comme l’est et l’a toujours été également un « tiré-à-part ». Comment savoir que cet article existe? Tout simplement en utilisant un des nombeux moteurs de recherche que tout le monde connaît, ou leur version plus spécifiquement scientifique lorsqu’elle existe (je parle de Google Scholar, évidemment), ou encore ceux qui se consacrent tout particulièrement à l’accès libre, à partir de mots-clés significatifs.

Cette manière de procéder, sans atteindre l’OA complet, permet néanmoins à chacun d’accéder rapidement à l’information et de l’utiliser pour faire avancer ses propres recherches. Et plus le nombre de lecteurs est grand, plus les chances d’être cité sont grandes et c’est bien là que réside la mesure de l’impact réel du chercheur sur la communauté de la recherche et sur le monde.

2. Les dépôts institutionnels constituent une vitrine pour les universités et les centres de recherche, en cela qu’ils permettent de montrer ce que les chercheurs font de plus important dans leur vie de chercheur. Ils correspondent, en plus moderne, en plus efficace et en infiniment mieux diffusé, aux rapports annuels et autres liber memorialis qui ont depuis longtemps abandonné l’exaustivité des publications des chercheurs.

Beaucoup de gens me demandent si j’ai pensé à un moyen de faire monter notre université dans les rankings qui aujourd’hui, comme chacun sait, sont largement basés sur la notoriété. En voilà un. Le meilleur probablement. Il serait dommage que ce soit justement les mêmes qui posent cette question et qui refusent de se plier à la discipline du dépôt, donc de la mise en évidence du produit essentiel de leur travail!

Nous nous employons à rendre la manœuvre de dépôt aussi aisée et conviviale possible, et surtout, de faire en sorte qu’elle ne doive être opérée qu’une fois, la communication à d’autres organismes (organismes finançants, dont le FNRS) soit quasi automatique et ne nécessite pas de réencodage.

Les dépôts institutionnels permettront également l’évolution rapide des évaluations de la recherche, par le développement de nouveaux outils plus significatifs de l’impact réel du chercheur. C’est ce que nous voulons faire progresser avec l’initiative EurOpenScholar dont j’ai déjà parlé. Toutes les bonnes volontés compétentes en matière de « Scientométrie » sont évidemment les bienvenues pour nous y aider.

Enfin, ceux qui résistent à toute idée d’obligation qu’ils disent ressentir comme une violence se sont-ils demandé si le plus contraignant, c’était de devoir se plier au principe du dépôt institutionnel ou bien de subir les effets d’une règle à laquelle ils se soumettent sans discuter ni réfléchir, provoquant bien des abus: « publish or perish », l’obligation de publier beaucoup et à haute fréquence qui conditionne l’avancement de leur carrière ?

dim 18 nov 2007

Posté par Bernard Rentier dans

Open AccessAucun commentaire

Dans la revue The Scientist (que je mentionnais il y a peu pour avoir classé la Belgique au premier rang des pays de cocagne pour la recherche) paraissait, il y a quelques jours, un article de Joseph J. Esposito, consultant spécialiste en éditions scientifiques, article rempli de contre-vérités qui indiquent clairement le conflit d’intérêt que représente son intervention dans un tel journal. Le débat qui suit son article (merci à The Scientist de publier tout ce courrier fort édifiant) reflète la réaction de nombreuses personnes qui relèvent dans l’article tous les poncifs présentés par le lobby des grands éditeurs dont j’ai déjà souvent parlé et dont les méthodes rappellent curieusement et tristement celles des lobbies du tabac. Heureusement, ici au moins, on ne joue pas avec la santé des gens, seulement avec l’argent de la recherche.

En résumé, il pense (dans une interview radio podcastée où il s’exprime suite à son article) que l’OA est le spam de la recherche…

Il pense que ce qui manque aux chercheurs, ce ne sont pas les moyens nécessaires pour acheter les revues (dont, soit dit en passant, le prix moyen a triplé pendant que l’index des prix à la consommation augmentait de 30 %), mais c’est le temps de les lire et que, par conséquent, augmenter par internet le nombre d’articles à lire serait un cauchemar, impliquant ainsi que la sélection par l’argent est la bonne sélection. Il oublie que les moteurs de recherche nous indiquent les articles, mais qu’on peut juste en apercevoir le titre et parfois le résumé: pour lire l’article, il faut souscrire.

Il pense qu’on n’a qu’à être dans une « bonne » institution qui a des moyens, pas dans une petite institution qui fait ce qu’elle peut face aux prix pratiqués, pas dans un pays en développement, et il appelle ça des « exceptions », ce qui est risible. Aucune université au monde ne peut s’offrir les 25.000 revues à révision par les pairs qui existent aujourd’hui.

Il pense que l’OA consiste à éviter la révision par les pairs et n’est donc réservé qu’à une science de mauvaise qualité, ce qui est absurde. Le peer reviewing est au départ une affaire de chercheurs, pas d’éditeurs. Ce sont d’ailleurs forcément des chercheurs qui révisent!

Il pense que les défenseurs de l’OA font du lobbying, oubliant que le lobbying, c’est lui et ses consorts payés par les multinationales de l’édition scientifique qui le pratiquent. Nous, nous essayons bénévolement de défendre une diffusion large du savoir.

Bref, un véritable florilège !

Il pense décidément trop, ce monsieur, et mal. Si ce n’est qu’il est payé pour dire ce qu’il dit.

dim 18 nov 2007

Posté par Bernard Rentier dans

Open AccessAucun commentaire

Les adversaires de l’Open Access, dont l’opposition est souvent due à des intérêts personnels et commerciaux*, entretiennent savamment quelques mythes. Dans son blog, « Journalology », Matt Hodgkinson nous les rappelle:

1. Le coût qu’implique la mise à disposition de chacun en accès libre des publications de recherche va réduire la disponibilité des fonds pour la recherche elle-même. FAUX.

2. L’accès ne pose pas de problème. Pratiquement tous les chercheurs ont accès à toute la littérature scientifique. FAUX.

3. Le public peut accéder à tous les articles publiés en s’adressant à une bibliothèque ou via un prêt interbibliothèque. FAUX.

4. Les patients n’arriveraient pas à s’y retrouver si on laissait toute la littérature médicale à leur disposition librement sur le web. FAUX.

5. L’OA est une menace à l’intégrité scientifique en raison de conflits d’intérêts liés au paiement pour publier. FAUX.

6. Les pays pauvres ont aujourd’hui accès à la littérature biomédicale. FAUX.

7. Les articles imprimés sont plus clairement accessibles que ceux qui sont en OA. FAUX.

8. Un journal de qualité majeure comme Nature devrait demander à ses auteurs un paiement équivalent à 15 à 45.000 € si elle devait se convertir au modèle de l’OA. FAUX.

9. Il faut bien que les éditeurs fassent un profit énorme si on veut soutenir l’innovation. FAUX.

10. Les éditeurs doivent détenir les droits d’auteur afin de protéger et garantir l’intégrité des articles scientifiques. FAUX.

*Exemple particulièrement choquant: l’article publié par Rudy M. Baum, éditeur en chef de la revue Chemical & Engineering News de la célèbre American Chemical Society (ACS) dans lequel, un comble pour une soi-disant « société savante » qui ne devrait prendre en considération que l’intérêt général, il qualifie la communication scientifique en accès libre de « socialized Science », l’accusant de faire reposer sur l’Etat la totalité du processus de recherche. Il est clair qu’à ses yeux, une science « socialisée » a tous les défauts que permet d’éviter une science privatisée. A voir. Voilà bien des propos déontologiquement inacceptables lorsqu’on connaît les bénéfices engrangés par l’ACS et sa revue, déjà épinglée dans ces lignes dans le passé pour son « cheval de Troie », Author’s Choice, un faux OA où l’éditeur se fait payer deux fois.

mar 13 nov 2007

Posté par Bernard Rentier dans

RankingsAucun commentaire

A lire, l’excellent commentaire (en pdf) de mon collègue Philippe Vincke, recteur de l’ULB, probablement le mieux placé des recteurs d’universités belges francophones pour critiquer la désastreuse méthodologie du THES (voir billet précédent), puisque son institution avance de 11 places dans le classement…

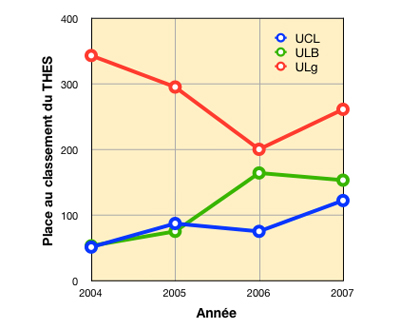

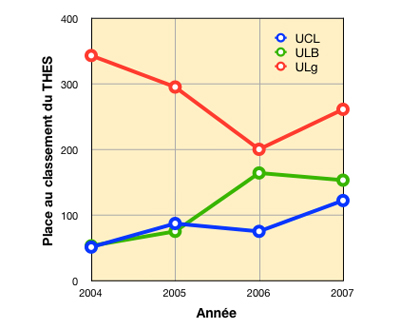

A titre indicatif, le graphique ci-dessous donnera, mieux que tout discours, une idée du manque de fiabilité de la méthode.

Pour bien comprendre, il faut savoir qu’en 2004, il existait une confusion entre les universités francophones et néerlandophones de Bruxelles et de Louvain, qu’en 2006, l’ULB a pâti d’une erreur des enquêteurs qui lui ont attribué un nombre d’étudiants double de la réalité, l’ULg, elle, bénéficiait d’une erreur qui plaçait son minerval étudiant à 0 € (au lieu de 759 € !) alors que ceux de l’ULB et de l’UCL étaient rapportés à 6.250 € et 5.200 € respectivement! Et comme je l’ai déjà dit dans le billet précédent, trois de nos facultés ont été « omises » en 2007. Sans compter les erreurs non détectées.

Tout ceci laisse peu de crédit à cette évaluation, si ce n’est qu’à la « grosse louche », les 3 universités complètes de la CFB sont dans le top 300 (sur 5.100 universités), ce qui est plus qu’honorable) et confirmé par le classement de Shanghaï en 2005.

Et là-dessus, le magazine The Scientist, dans son enquête de novembre 2007, place la Belgique en n°1 des pays où il fait bon faire de la recherche, devant les USA et le Canada! Sans toutefois préciser si c’est en Flandre ou en Communauté française…

Nous sommes bel et bien entrés dans l’ère des hit parades.

dim 11 nov 2007

Posté par Bernard Rentier dans

RankingsAucun commentaire

Le « classement 2007 des 200 meilleures universités du monde » publié par le supplément “Higher Education” du Times, le THES World Universty Rankings est paru ce vendredi*.

C’est un peu comme le Beaujolais. Tout le monde l’attend, à la date annoncée, le suspense savamment entretenu est intenable. Tout le monde sait que, en termes œnologiques, ce ne sera pas bon, que ce sera bien évidemment contraire à toutes les règles de qualité, aucun vin ne se buvant décemment dans l’année, mais la fièvre monte quand même jusqu’au dernier jour de l’attente. Et les ventes sont proportionnelles à la fébrilité astucieusement provoquée.

Pour le ranking du THES, il en va de même. On sait d’avance que ce sera truffé d’erreurs matérielles, parfois énormes, on sait d’avance que ce sera marqué par un gigantesque biais anglophone, on sait d’avance que ce sera largement subjectif et aléatoire, on sait d’avance que cela résumera chaque université par un seul chiffre, mais néanmoins l’engouement persiste et chaque université dans le monde attend le verdict avec anxiété.

Cette année, on ne sera pas déçu : on n’en aura toujours pas plus pour son argent, ni pour son stress. Harvard, Cambridge, Oxford et Yale restent en tête comme il se doit, et on n’aura aucune surprise dans les vingt-et-quelques premiers. Par contre, grand désordre au sein des universités belges. La KUL passe devant les autres et fait un bond de 35 places, de la 96ème à la 61è. L’UCL, qui était en 76è position l’an dernier, se retrouve 123è après une chute de 47 places, juste devant Gand, 124è, qui avance de 17 cases. L’ULB grimpe de 11 places (de 165è à 154è) et Anvers apparaît pour la première fois dans le top 200 à la 187è place. Selon nos informations, obtenues auprès des responsables de ce travail de classement, l’ULg, tout juste hors-classement l’an dernier, se retrouve 262è cette fois ci, après une dégringolade de 61 places.

Mais autant je ne m’étais pas, au nom de mon université, enorgueilli de notre progression d’une centaine de places en 2006, autant je ne m’affole pas du recul de cette année, ces montagnes russes n’ayant guère de sens ni de vraisemblance.

Un tel classement pourrait présenter un intérêt s’il permettait à chaque institution de mesurer exactement ses faiblesses et ainsi de redresser la barre, mais des flottements aussi erratiques ne permettent de rien conclure et, hélas, en disent long sur le manque de sérieux d’une compétition beaucoup trop prise au sérieux.

Les auteurs du classement ne sont pas avares de renseignements lorsqu’on les leur demande, ce qui est fort sympathique au demeurant. C’est comme cela que nous avons repéré qu’apparemment, pour l’évaluation de la production scientifique, le classement aurait tout simplement omis le fait que l’ULg possède une Faculté de Sciences, une Faculté de Médecine et une Faculté de Médecine vétérinaire, soit plus de 60% de notre production de recherche dans des revues internationales cotées. Et qui sait si la chute tout aussi inexplicable de l’UCL n’est pas liée à un “oubli” de ce genre…

Il y a quelques mois, j’écrivais dans ces lignes: “Oublions les rankings”. C’est en effet ce qu’ils méritent.

Malheureusement, nous serions les seuls à les oublier.

J’ignore l’impact réel de ces classements, mais j’ai eu vent du caractère déterminant qu’ils peuvent avoir sur le choix d’une université pour les étudiants étrangers. Que ce le soit chez peu ou beaucoup d’entre eux est difficilement évaluable.

Alors, il est plus que temps que l’Union européenne, les universités européennes hors Royaume-Uni étant assez mal positionnées dans les tout premiers de ce classement, se ressaisisse et propose elle-même une solution plus rigoureuse. On entend dire que cela pourrait être bientôt le cas. Nous espérons en tout cas y contribuer pour le volet “production scientifique” en élaborant des instruments de mesure plus appropriés dans le cadre d’EurOpenScholar dont je vous parlais dans mon avant-dernier billet.

Et maintenant, pour s’amuser, une petite analyse superficielle qui est peut-être plus indicative des biais de la méthode que de la qualité réelle des universités et qui mettra un peu de baume sur les cœurs européens…

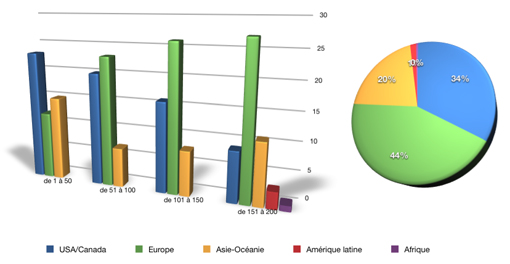

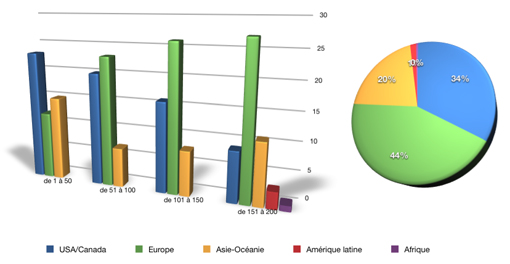

On voit, dans le graphique suivant, en subdivisant les 200 en tranches de 50, que si les USA-Canada « trustent » confortablement les 50 premières places (46%), ils sont rapidement dépassés par les européens qui, eux, occupent 44% du « top 200″.

* http://www.thes.co.uk/worldrankings/. Mais pour lire, il faut soit être abonné, soit demander un essai gratuit de 14 jours.

lun 5 nov 2007

J’ai eu le plaisir d’être interrogé sur l’Open Access par Jacques Olivier dans le cadre de son émission à la RTBF: « Graine de Curieux », où Robert Halleux a eu également l’occasion de s’exprimer sur l’Histoire du FNRS.

Qu’il est agréable d’avoir le temps d’expliquer les choses à son aise et comme on l’entend… Ca change des interviews de 25 secondes…

Merci à Jacques Olivier, auteur en outre d’une remarquable introduction sur le sujet et hôte parfait, sachant merveilleusement faire valoir son invité.

L’interview peut être écouté en podcast, et… en Open Access, évidemment !

La deuxième partie sera diffusée le dimanche 11 novembre à 17 heures sur la Première et sera ensuite disponible à la même adresse web.

Encore mieux qu’un article de blog!