A lire: une remarquable revue très complète de l’OA par Peter Suber.

La formule des dépôts institutionnels permettant la libre consultation de publications de recherche par l’Internet est certes la meilleure, mais elle est, tôt ou tard, menacée par une nouvelle tendance visant à créer des dépôts thématiques ou des dépôts gérés par des organismes finançant la recherche.

La dernière initiative provient de la très active association EUROHORCs (European association of the heads of research funding organisations and research performing organisations), bien connue pour ses prix EURYI et dont l’influence sur la réflexion européenne en matière de recherche est considérable. Elle tente de convaincre l’European Science Foundation (ESF) de mettre sur pied, grâce à une subvention considérable des Communautés européennes, un dépôt centralisé qui serait à la fois thématique (sciences biomédicales) et localisé (Europe) sur base du principe qui a conduit à la création de PubMed Central, par exemple.

L’idée part d’un bon sentiment. Elle est née d’une prise de conscience que nous partageons tous: il est impératif que la science financée par les deniers publics soit rendue publique gratuitement et commodément. Mais en même temps, elle est fondée sur une profonde méconnaissance de l’Open Access, de l’Open Access Initiative et des besoins réels des chercheurs et des pouvoirs subsidiants.

La notion qui sous-tend cette initiative est que les résultats de la recherche doivent être déposés directement dans un dépôt centralisé. Mais si les résultats de la recherche ne sont pas aujourd’hui en accès libre et ouvert, ce n’est pas parce qu’il manque des dépôts centralisés, c’est tout simplement parce que la plupart des auteurs ne déposent pas leurs articles du tout, même pas dans un dépôt institutionnel.

La solution n’est donc pas de créer un nouveau dépôt. Elle est dans l’obligation pour les chercheurs de déposer leur travail dans un dépôt électronique, cette obligation devant être exigée par les universités et institutions de recherche ainsi que par les organismes finançant la recherche. Si l’on se contente de laisser faire les grands pourvoyeurs de fonds tels que l’Union européenne, on ne disposera dans le dépôt central que des publications de la recherche qu’ils ont financée. On comprend donc qu’àterme, le chercheur sera amené à encoder ses publications dans autant de dépôts différents qu’il bénéficiera de fonds d’origine différente. Ce n’est pas pratique, c’est même inutilement lourd.

Comme les institutions de recherche la produisent (avec ou sans financement public, dans toutes les disciplines, dans tous les pays, dans toutes les langues), la solution qui saute aux yeux est qu’ensemble, les institutions de recherche et les organismes finançants doivent encourager la mise en place de dépôts institutionnels. Ensuite, si l’on tient à réaliser des dépôts centralisés, on pourra toujours le faire, en redondance, et ce sera facile si les logiciels sont compatibles.

Ce qui est inquiétant, c’est l’investissement, redondant à ce stade, qu’implique la création de dépôts centralisés. En fait, ceci correspond à une vision naïve qui laisse penser qu’à l’heure de l’Internet, il faille encore centraliser quoi que ce soit. L’élément centralisateur, c’est le moteur de recherche. Prenons Google Scholar: il est parfaitement efficace pour retrouver les articles dans l’ensemble des dépôts institutionnels, aussi bien que dans un dépôt central. L’utilité des dépôts centralisés n’est donc pas justifiable sur le plan technique. Le risque est même qu’ils ne solidifient uniquement que le dépôt des travaux faits avec les fonds d’un seul bailleur de fonds. Les dépôts institutionnels assurent la présence sur le web de tous les travaux scientifiques quels qu’ils soient, peu importe comment ils sont financés.

On peut comprendre que les bailleurs de fonds et organismes finançants aient envie de disposer d’un répertoire complet des travaux qu’ils subsidient, mais il est logique alors qu’ils collectent les données — c’est maintenant très aisé techniquement et cela nécessite juste un peu d’organisation pour être systématique — à partir des dépôts institutionnels plus complets ou que ces derniers leur communiquent automatiquement l’information.

Par ailleurs, la philosophie qui sous-tend l’Open Access est planétaire. Elle ne peut se confiner à une dimension européenne. La science est plus universelle que cela.

La création de dépôts centralisés n’est pas seulement une perte de temps, elle est aussi contre-productive pour la généralisation du dépôt obligatoire car elle multiplie, pour des chercheurs qui résistent déjà à déposer ne fût-ce qu’une fois leurs travaux, elle multiplie les endroits où ils doivent les déposer !

Nous sommes donc en présence d’une initiative de très bonne volonté, qui a du sens pour l’ESF, mais qui est un peu maladroite. Il eût été préférable de développer le principe que les dépôts centralisés soient des récoltants d’informations à partir des dépôts institutionnels et non des endroits de dépôt direct. Le principe même des dépôts thématiques (par sujet, par domaine de la science, par nationalité, par continent, par source de financement, etc.) ne peut qu’ajouter à la confusion dans un domaine qui n’est déjà pas facile à mettre en place et où le succès le plus complet est lié à la proximité du niveau de pouvoir et d’exigence. Les dépôts thématiques (ici, il serait doublement sectoriel: Europe & Biomédecine) ont beaucoup de sens, mais doivent rester secondaires par rapport à l’exigence fondamentale du « tout accessible ».

En d’autres termes, le succès de l’Open Access, sans se heurter de front aux éditeurs, repose sur les dépôts d’articles publiés par ailleurs et sur l’exigence d’un travail unique pour l’auteur. Le plus simple et le plus efficace pour cela est le dépôt institutionnel. Toute recherche provient d’institutions: le dépôt idéal le plus efficace et le plus complet ne peut donc être qu’institutionnel. Le reste est technique: ce n’est plus qu’une affaire de récolte d’informations.

La proposition de l’ESF n’est donc intéressante que si elle se situe au niveau de la récolte secondaire des données à partir des dépôts institutionnels primaires. Dans sa présentation actuelle, elle manque son but.

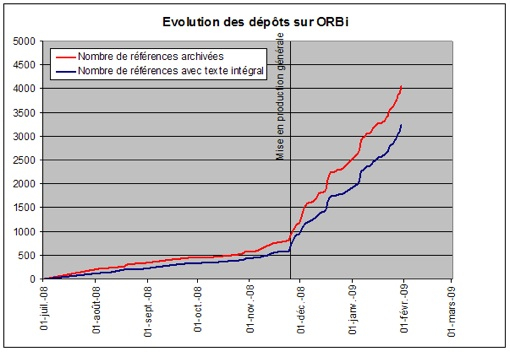

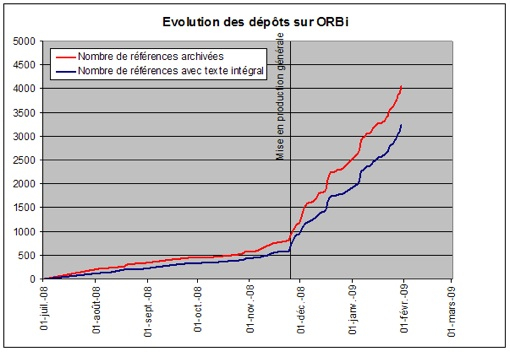

ORBi gagne son pari

Notre dépôt institutionnel ORBi tient ses promesses: il a dépassé cette semaine les 4.000 références et surtout, 79% sont accompagnées d’un texte intégral et il est donc en avance sur le planning prévu. Le graphique ci-dessous indique clairement combien la croissance des encodages est rapide. Et pourtant quelques coups de sonde dans le catalogue par noms d’auteurs montrent bien que nous sommes encore loin du compte par rapport au nombre réel de publications issues de l’Institution !