mer 13 août 2008

L’ULg: plus inhumaine que les autres ?

Posté par Bernard Rentier dans Enseignement/Formation3 Commentaires

Parmi les critiques avancées par les étudiants « reçus-collés », leurs parents et leurs avocats, on relève qu’un étudiant de l’ULg serait discriminé par rapport à ceux qui sont en Bac1 Médecine dans d’autres institutions parce que là-bas, disent-ils, comme toutes les attestations ne sont pas distribuées en juin, il reste des « chances » d’être sélectionné en septembre. Un étudiant aurait donc, dans ces autres institutions, deux chances de réussir le concours et à Liège, une seule.

Tentant comme raisonnement, mais spécieux. Ce qui importe, ce sont les chances de réussite de l’étudiant inscrit au Bac1. Tous les encadrants de Bac1 Médecine se dépensent sans compter depuis des années pour amener les étudiants à la réussite, avec ou sans numerus clausus. Nous avons recruté deux « logisticiens d’enseignement » complémentaires pour encadrer les Bac1 en Médecine et en Sciences dentaires. Le module « Apprentissage de la démarche scientifique » a mobilisé énormément de monde, dont des chercheurs du FNRS dans le cadre des prestations qu’ils sont autorisés à effectuer. Le résultat est qu’une proportion importante de ceux qui réussissent le font dès la 1è session. De plus, les professeurs les encouragent vivement à ne pas scinder leur session en deux mais à faire l’effort de tout présenter dès la 1è session. Et ça marche! Il n’y a rien à redire à cela.

Il est donc, dans ce contexte polémique, intéressant de retourner aux chiffres des années précédentes pour vérifier si l’accusation qui nous est faite a bien pour corollaire d’également nous accuser d’être devenus plus laxistes afin de nous débarrasser dès la 1è session du problème des habilitations et du concours, ce que nous récusons catégoriquement.

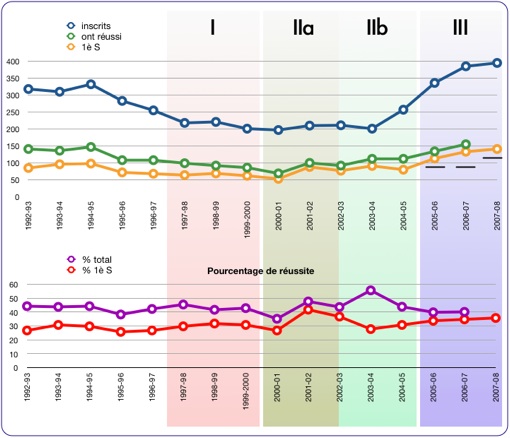

En effet, observons les chiffres repris dans le graphique ci-dessous qui concerne uniquement l’ULg.

En reprenant les 10 années qui précèdent celle-ci, on remonte exactement à 1997-98, année académique de l’instauration du numerus clausus communautaire (CFB) en réponse au numerus clausus fédéral limitant à partir de 2004, l’accès des diplômés médecins à un numéro de l’INAMI, source de toute la problématique.

Pour plus de clarté, le graphique dégage 3 périodes-clé:

- Période I : le contingentement dans les universités est imposé par le gouvernement de la CFB. La sélection est établie sur l’ensemble des résultats des 3 premières années, y compris des activités dites « spécifiques ». On a pu montrer que le résultat de cette sélection était prévisible à 90% par celui des examens partiels de janvier en 1ère candidature!

- Période II : face au caractère inacceptable de ce procédé (où les étudiants peuvent réussir 3 années et se retrouver à la case départ, donc 3 années réussies mais totalement perdues), la Ministre F. Dupuis abolit toute sélection. Les étudiants qui s’inscrivent durant cette période pourront donc accomplir des études de médecine et en obtenir le diplôme, mais, si le verrou fédéral demeure inchangé, ils n’auront pas nécessairement l’autorisation de prescrire des soins, ce qui limitera considérablement leur choix professionnel et les contraindra à exercer la médecine à l’étranger ou les confinera dans des domaines « non-prescripteurs » (médecine d’entreprise, du travail, etc.).

Comme la Ministre prend cette décision dans le courant de l’année académique 2002-2003, les étudiants inscrits en 2000 n’ont appris qu’ils échappaient à toute sélection par concours qu’en fin de 3è candidature. C’est pourquoi la période III est subdivisée en une sous-période IIa (les étudiants s’inscrivent en croyant qu’il y aura sélection en fin de 3è) et une sous-période IIb (les étudiants qui s’inscrivent en 2003 et en 2004 savent d’emblée qu’ils ne subiront pas de sélection). Tous les étudiants inscrits durant la période II (a et b) savent qu’en fin de compte, ils auront à faire face à une compétition en vue de l’obtention d’un numéro INAMI. Certain d’entre eux constituent, sans le savoir de manière sûre, la cohorte dite « des surnuméraires« .

- Période III : La Ministre M-D. Simonet instaure un concours en fin de première année, qui s’applique aux étudiants inscrits à partir de 2005. Elle prévoit aussi un système de réorientation des étudiants vers le 2è bac d’autres filières, permettant ainsi de valoriser leur réussite au cas où ils ne seraient pas « classés en ordre utile » bien qu’ayant réussi leur année à 60 crédits. Pour l’ULg, le décret prévoit 90 attestations de réussite du concours par an (petit trait noir horizontal). Cette mesure s’appliquera en 2006 et en 2007. Logiquement, elle devait s’appliquer en 2008 également, comme les années suivantes. L’intervention des partis politiques au gouvernement a dégagé 100 attestations supplémentaires en 2008 et 100 en 2009, soit 22 pour l’ULg, amenant la barre fatidique à 112.

Avant 1997 (donc en dehors de tout contingentement à l’université), le pourcentage de réussite (graphique violet) oscillait entre 40 et 45%, pour 300 à 350 inscrits (graphique bleu), sauf les 2 dernières années, quand la menace du numerus clausus de l’INAMI commence à décourager les vocations, où on descend à 250.

Depuis 1997, on discerne 2 périodes. La première jusqu’en 2003-2004, où le nombre d’inscrits est assez stable (autour de 200) et où le taux de réussite varie entre 35 et 55% selon les années, sans corrélation claire avec un « effet numerus clausus« . A partir de 2004-2005, le nombre d’inscrits en 1er Bac augmente fortement et régulièrement chaque année, pour doubler et atteindre 400 cette année-ci. Il est difficile de donner une interprétation à ce nouvel engouement, d’autant que cette période correspond pratiquement à celle du numerus clausus en fin de 1è année et qu’on aurait pu s’attendre à une diminution du type de celle qu’on avait constatée lors de l’imposition du numerus clausus en fin de 3ème.

Il ressort clairement des statistiques que, certes, il y a une chute, une stabilisation puis une augmentation significative du nombre absolu de réussites (graphique vert), mais parmi une population qui évolue proportionnellement (graphique bleu). Le pourcentage de réussite n’a donc pas réellement varié (graphique violet), à part une poussée pendant la période sans contingentement, justement. Doit-on y voir un effet positif de l’absence de compétition outrancière que l’on connait en période de limitation? Ne peut-on pas imaginer que l’entraide a remplacé la rivalité, et qu’au total, les choses se passent mieux pour un plus grand nombre…?

Autre observation intéressante: pas d’augmentation du pourcentage de réussite durant les années « Simonet » (2006, 2007), au contraire, il est descendu à 40% (réussites cumulées en 1ère et en 2ème session, graphique violet). Par contre, en première session, le taux de réussite à l’ULg n’a fait qu’augmenter depuis 2004 (graphique rouge). La proportion de ceux qui réussissent en 1ère session est très grande (84% des réussites de l’année en 2005-6 et 86% en 2006-7), preuve que la préparation est excellente pour un passage en juin. La proportion de réussites en septembre est, par conséquent, faible. Le pourcentage cumulé (1è + 2è session) est à son niveau le plus bas depuis 16 ans, à 2 exceptions près (en 1996 et en 2001), ce qui démontre que le Bac 1 Médecine n’est pas devenu plus facile à Liège. Les autres institutions, qui ont en 1ère session un nombre moindre de réussites que celui des habilitations auxquelles elles ont droit, ont forcément un taux de réussite inférieur, dans certains cas de l’ordre de 15%. On en pense ce qu’on veut, mais il ne faut sûrement pas en inférer une diminution des chances à l’ULg, mais plutôt une augmentation des chances de réussir en 1è session. Le laxisme dont certains nous accusent n’est pas fondé, les chiffres le démontrent. Il serait très intéressant de confronter ces données à celles des 4 autres institutions.

Maintenant, cela suffit !

Quoi qu’il en soit, toutes ces polémiques autour du numerus clausus m’exaspèrent, je ne vous le cache pas. J’ai dit et redit depuis deux ans que j’étais, tout comme mon prédécesseur, adversaire du concours et de ses répercussions absurdes (en bref, le plus grave: on « casse » de l’étudiant qui a pourtant réussi, et le plus absurde: on aggrave la pénurie médicale). Je relance donc un appel au gouvernement fédéral pour qu’il réexamine ses prévisions et, par conséquent, le contingentement qu’il impose, le plus rapidement possible. Et qu’au moins, si les quotas fédéraux n’entraînent pas de pénurie, que cela soit objectivement démontré, dans la mesure du possible.

Dans nos universités, pendant combien de temps encore allons-nous continuer à ajourner des étudiants qui ont réussi ? Pour les professeurs et leurs équipes d’encadrants, cette situation, qui serait burlesque si elle n’était tragique, devient intenable.

Les Doyens des facultés de Médecine ont très pragmatiquement proposé une solution « de moindre mal »: un examen d’entrée, comme il en existe un chez les ingénieurs. J’y étais personnellement favorable, comme les représentants présents de l’enseignement secondaire, même si tous mes collègues recteurs n’étaient pas de cet avis.

Dans les circonstances actuelles, j’y reviens.

De tout temps, chez les ingénieurs, un tel examen n’a choqué personne. On en connaît la difficulté, on s’y prépare si on en a le courage, voilà tout. Et il vaut mieux savoir tout de suite si on fera ces études-là ou non. Si on y tient, on recommence (il y a une 2è session et on peut recommencer un an plus tard si on persévère). Rien de scandaleux en cela.

De plus, les Doyens des facultés de Médecine proposent que l’examen soit communautaire, donc identique pour toute la CFB.

Quels sont les arguments qu’on oppose à cette proposition?

- « C’est antisocial ». Dites-moi en quoi la possibilité financière dont peuvent disposer certains de perdre un an (ou 3 ans ou 7 ans) est sociale?

- « C’est le prélude à une généralisation de l’examen d’entrée à l’Université en général, toutes sections confondues ». Dites-moi pourquoi on ne pourrait justifier que, dans ce cas-ci, il s’agit de donner un visage plus humain à un contingentement qui nous est imposé et assurer qu’il ne s’agit en rien du début d’une mise en application générale. Le Gouvernement de la CFB pourrait être clair à cet égard.

- « Cela va déclencher une compétition entre les établissements d’enseignement secondaire et encourager l’élaboration de classements ». Dites-moi si l’examen d’entrée aux études d’ingénieur a développé ces effets pervers? Certains établissements ont meilleure réputation que d’autres et ce n’est pas un examen d’entrée en Médecine qui va changer les choses. Si un tel esprit se développe, il contribuera à une saine émulation entre établissements. La formation aux études scientifiques s’en trouvera peut-être améliorée. Et peut-être cela poussera-t-il les pouvoirs publics à soutenir plus efficacement les établissements qui en ont le plus besoin.

- « Cela va susciter le bachotage ». Dites-moi qui se plaint de la préparation que certains étudiants s’imposent avant d’affronter l’examen d’entrée des ingénieurs? Par ailleurs, l’examen que nous proposent les Doyens des facultés de Médecine est basé sur des compétences bien plus que sur de la mémorisation. Une préparation aux qualités qu’on attend d’un médecin ne fera de tort à personne.

- « Cela va manquer l’objectif de la sélection, qui est le contingentement strict de la formation médicale ». Dites-moi en quoi l’ouverture des vannes par le gouvernement en juillet 2008, sur un coup de tête, ou plutôt sous le coup de l’émotion, et l’ajout soudain de 200 attestations respecte plus strictement ce contingentement? Le gouvernement fédéral se plaint-il de l’examen d’entrée organisé en communauté flamande? On ne m’ôtera pas de l’esprit qu’on nous a opposé un argument qu’on a ensuite escamoté pour adopter une autre solution.

Je reviens donc avec cette proposition et j’entends la défendre en tout lieu.

On me fera certainement remarquer que je me tire dans le pied, en réduisant par un examen préalable le nombre d’étudiants qui fréquenteront le 1er Bac en Médecine, réduisant ainsi la subvention au nombre d’étudiants qui finance les universités. Je rétorquerai que c’est la même chose pour tous, donc que dans un système de financement en enveloppe fermée, cela importe très peu. D’autre part, ces étudiants se dirigeront vers d’autres formations, ce qui devrait équilibrer les choses. Mais surtout, ils n’auront subi que l’échec d’un examen, pas l’échec d’une année d’études ratée ni, bien pire, l’échec paradoxal d’une année réussie! A côté de ces considérations humaines, celle du financement est bien dérisoire…

Si la solution de l’examen d’entrée est rejetée, il faudra impérativement éviter de se rendormir sur la question et ne pas attendre qu’une nouvelle session d’examens nous réveille, sous peine de toujours réformer sous la pression de l’urgence et d’aboutir à des solutions boîteuses et éphémères, alors que nos étudiants, eux, compromettent leur vie entière. Aucun décideur ou acteur impliqué ne pourra faire l’économie d’une réflexion bien mûrie sur le système à mettre en place. Chacun devra prendre en compte le fait que, comme les Ministres successifs l’ont imposé — à juste titre — aux universités, l’étudiant DOIT connaître les règles du jeu dès le commencement de ses études. C’est ce que nous faisons, mais l’histoire de la dernière décennie montre à suffisance que des éléments extérieurs nous font souvent mentir.

Un examen d’entrée semble en effet une bonne solution et on peut ajouter que l’examen d’entrée des ingénieurs est maintenu alors qu’il n’y a aucun problème de surnombre de diplômés. Au contraire on s’arrache les ingénieurs sortants. Je pense que l’examen d’admission oblige simplement les étudiants du secondaire à prendre conscience de ce qui les attend suffisamment tôt.

Commentaire de Jean-Marie Beckers, le 14 août 2008 à 23:09Un examen d’entrée n’est en effet pas la moins bonne solution mais il faut tout de même remarquer que, dans les études d’ingénieurs, les meilleurs à l’entrée ne sont généralement pas les meilleurs en fin de première. Si c’est examen est sous forme de concours (être parmi les premiers), il est tout à fait possible que les étudiants reçus soient collés en fin de première alors que d’autres ne l’auraient pas été. Par contre, si il s’agit uniquement d’un examen (dont la réussite suffit) et qu’on espère que le nombre d’étudiants sortants se réduise “naturellement” (en tout cas dans les mêmes proportions que la réduction observée aux filières avec examen d’entrée), alors il ne peut être que positif car (presque) non-biaisé.

Commentaire de Mengoni Marlène, le 17 août 2008 sur le blog interne

Commentaire de Bernard Rentier, le 17 août 2008 à 12:36C’est exactement la différence entre examen et concours. Si on réussit un examen, on passe. Un concours met en compétition plusieurs personnes et seules les x premières passent.

C’est pourquoi je soutiens l’idée d’un examen. De plus, contrairement à celui des ingénieurs dont tout le monde s’accorde à dire qu’il date un peu et qu’il ne sélectionne pas idéalement bien, celui-ci serait communautaire (un seul et même examen pour toute la communauté française de Belgique) et il porterait sur des aptitudes plus que sur des matières.

Bien sûr, même un examen n’est jamais parfait, il existe toujours un biais, mais on peut en dire autant des examens en général. Quelqu’un qui rate ses examens en premier bac Droit ou Psycho ou Chimie n’aurait pas forcément fait un mauvais juriste, psychologue ou chimiste.

Ceci dit, vous avez raison. Dans un monde idéal, on laisserait à chacun le choix de ses études, à charge pour lui/elle de démontrer ses aptitudes, et peu importe qu’il y en ait d’autres qui veulent faire la même chose. On semble terrorisé par une éventuelle (à démontrer) pléthore de médecins, personne ne se pose la question à propos d’autres filières telles que la Psycho ou la Communication… Dans ces conditions, qu’on ne parle pas de contingentement permettant d’éviter aux malheureux étudiants de se retrouver sans emploi car ces derniers auraient-ils moins d’importance sur le plan humain? Non, osons dire qu’on parle ici d’ingérence des pouvoirs publics dans le choix des études.

Commentaire de Bernard Rentier, le 17 août 2008 à 12:37